Trésors de Polynésie : Musée du Malgré-Tout à Treignes

Administrateur Administrateur

Parcours des mondes d’Océanie

Voilà une exposition que beaucoup auront certainement manquée : une collection d’art océanien en voyage à Treignes, un petit village de la commune de Viroinval en province de Namur.

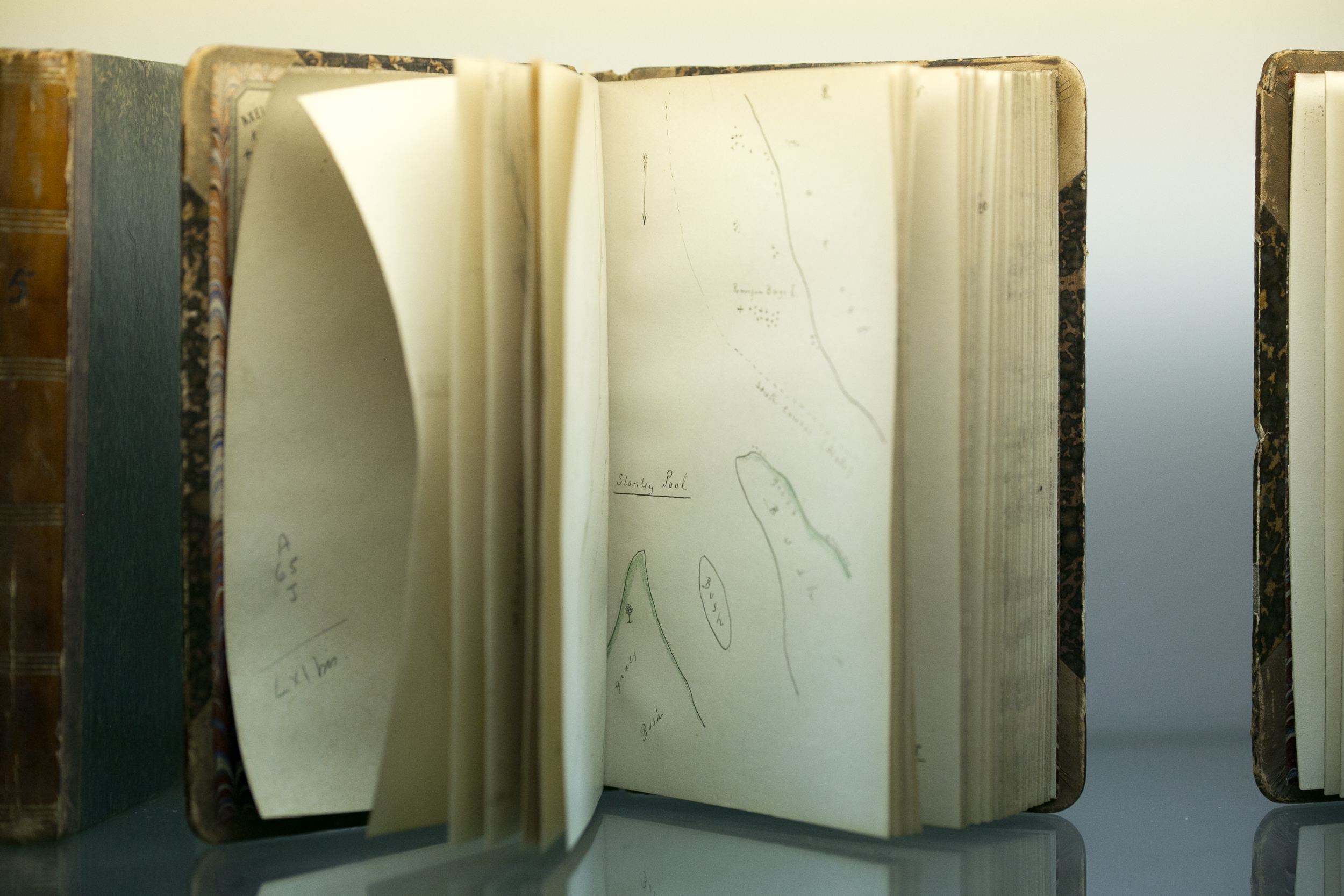

En 2008, les Musées royaux d'Art et d'Histoire ont exploré le thème de Rapa Nui (île de Pâques), une petite île du Pacifique Sud, pour laquelle ils bénéficient d'une expertise de longue date. En 1934, à l'initiative du Musée de l'Homme à Paris, l'institution bruxelloise participa à une première expédition sur cette île lointaine, couronnée par le don par le Chili et la population de Rapa Nui d'une statue authentique, rapportée en Belgique à bord du Mercator, un navire-école belge aujourd'hui devenu musée à Ostende.

Depuis lors, les Musées royaux ont entretenu des liens privilégiés avec Rapa Nui, organisant une vingtaine de missions archéologiques entre 2001 et 2019.

Le commissaire Nicolas Cauwe et son équipe mettent à l'honneur l'ensemble de la Polynésie, avec plus de 80 objets issus des îles Fidji, des Samoa, de Tonga, des îles Cook, de Tahiti, des Marquises, de Nouvelle-Zélande, d'Hawaii et de Rapa Nui. Ces pièces illustreront l'incroyable aventure maritime des Polynésiens, qui, dès le Ier millénaire av. J.-C., explorèrent et peuplèrent les îles et atolls du Pacifique central et oriental.

« Trésors de Polynésie » met en valeur les collections des Musées royaux dans le cadre d'une exposition temporaire qui ravira les amateurs dans la région de l’Entre-Sambre-et-Meuse.

Sans plus attendre, parcourez un ensemble non exhaustif de trésors exposés au Musée du Malgré-Tout à cette occasion.

Variété des formes au travers des massues océaniennes

Massue Sali (à droite) - Massue Ula Drisia (à gauche), îles Fidji

Le sali est une plante de la famille des bananiers, reconnaissable à sa fleur asymétrique en forme de « griffe ». Par analogie, son nom désigne aussi une massue à bec asymétrique.

Ces casse-têtes, toujours sculptés d’une seule pièce de bois, arborent généralement un quadrillage gravé en guise de décor. Leur extrémité plate permettait de frapper, tandis que le bec servait aux attaques d’estoc. Comme les massues totokia, elles nécessitaient un façonnage patient dès la croissance de l’arbre pour obtenir la forme souhaitée.

Collier wasekaseka, îles Fidji

Les colliers wasekaseka, confectionnés à partir de dents de cachalot, étaient des ornements prestigieux réservés aux chefs et servaient parfois de rançon en temps de guerre.

Apparues au début du XIXe siècle, ces parures devinrent plus courantes grâce à la chasse au cachalot pratiquée par les Européens et les Américains. Leur fabrication était principalement assurée par des artisans samoans et tongiens installés aux Fidji. À l’aide d’outils métalliques introduits par les marins, les dents étaient découpées, courbées, puis polies avec soin. Cette technique sophistiquée renforçait leur valeur culturelle.

Massue totokia des îles Fidji

Les totokia étaient des massues fidjiennes associées aux guerriers de haut rang ; certaines portaient même un nom. Au XIXe siècle, le missionnaire Thomas Williams en a relevé plusieurs aux significations évocatrices, comme « Pour la guerre, même si tout est en paix » ou « Dégât au-delà de l’espoir ».

Leur fabrication sophistiquée nécessitait des années de travail, le manche étant formé en guidant la croissance d’un arbre et la tête sculptée dans le collet du tronc. Ces armes, précieuses aux guerriers qui souhaitaient être enterrés avec, ont même inspiré le « gaderffii » des Tuskens dans Star Wars.

Manche de chasse-mouche des îles Cook (ou de Polynésie française)

Ce chasse-mouche, attribué aux îles Cook mais pouvant aussi provenir de Tahiti ou des îles Australes, date probablement d’avant l’arrivée des Européens, ayant été façonné sans outils métalliques. Son manche se termine par une figure anthropomorphe, un tiki féminin, symbole d’un ancêtre divinisé. La finesse du bois et du travail suggère qu’il appartenait à une personne de haut rang.

Un œilleton à son extrémité permettait d’y fixer des feuilles ou des cheveux humains pour former la houppe. Sa qualité exceptionnelle en fait un chef-d’œuvre de l’art tribal polynésien.

Navigation, pêche et arts dans le Pacifique

Hameçon pa’atu, Tonga

Les hameçons composites appelés pa’atu aux îles Tonga, typiques de la Polynésie, combinaient bois, nacre et fixation souple pour optimiser la pêche à la bonite. Au-delà de leur efficacité, ils étaient chargés de mana, une force spirituelle liée aux matériaux utilisés. Certains reflétaient aussi le statut social de leur propriétaire. Cet aspect symbolique a inspiré l’hameçon magique du demi-dieu Maui dans le film Vaiana (2016).

Herminettes toki, île de Mangaia

Sur l’île de Mangaia, certaines herminettes, dotées de manches richement sculptés et non fonctionnels, avaient un rôle purement cérémoniel. Sculptées d’un seul bloc monoxyle, elles témoignent d’un artisanat raffiné. Leurs lames en pierre, fixées par des liens en fibres végétales aux motifs élaborés, étaient parfois perçues comme des représentations divines.

Une légende raconte que le dieu Tanemataariki se serait incarné dans une herminette pour échapper aux missionnaires. Ces objets avaient une grande valeur culturelle, et dès le XIXe siècle, des modèles furent fabriqués pour satisfaire la demande des visiteurs étrangers. Les herminettes ajourées étaient appelées toki mahia, tandis que celles au manche plein portaient le nom de toki tamaki.

Nous vous proposons en galerie un bel exemplaire d’herminette toki tamaki, voir ici.

Pagaie cérémonielle des îles Cook, XIXe siècle

Les îles Cook et l’archipel des Australes sont réputés pour leurs pagaies en bois finement décorées. Curieusement, elles n’ont été répertoriées qu’au XIXe siècle, alimentant l’idée qu’elles étaient conçues pour le commerce avec les marins européens. Pourtant, des témoignages espagnols du XVIIIe siècle mentionnent des pagaies ouvragées à Raivavae, et des pagaies cérémonielles similaires existent à Rapa Nui, certaines datant d’avant le contact avec les Européens. Il est donc probable que cet art soit bien plus ancien. Leur décoration sophistiquée suggère un usage cérémoniel ou sacré plutôt que pratique.

Massue fa’alautalinga, Samoa

Talinga signifie champignon, d’où le nom des massues fa'alautalinga, en forme de champignon. Le décor de leur tête symbolise à la fois l’emballage des armes dans des étoffes et la puissance qu’elles incarnent. Leur manche, souvent perforé, facilitait leur suspension, une caractéristique courante en Samoa et à Tonga. Les échanges étroits entre ces archipels rendent parfois difficile leur distinction, hormis par le support des trous de suspension : une languette plate et triangulaire aux Samoa, un bouton plus massif à Tonga.

Statue ti’i, Tahiti (à droite) - Pilon penu (à gauche)

Les représentations d’ancêtres divinisés sont essentielles en Polynésie et varient selon les îles. Appelés ti’i à Tahiti et tiki ailleurs, ces figures étaient associées aux sites cultuels (marae) ou marquaient des zones temporairement taboues.

Selon les récits du XVIIIe siècle, elles n’étaient « habitées » que lors de cérémonies spécifiques. L’explorateur Thor Heyerdahl voyait en elles une preuve d’origine sud-américaine des Polynésiens, mais cette hypothèse, invalidée par des preuves linguistiques et génétiques, a été abandonnée au profit de l’origine asiatique.

Guerre et esthétique dans les arts premiers d’Océanie

Massue U’u, îles Marquises

Le u’u est la massue emblématique des Marquises, à la fois arme et symbole de pouvoir pour les chefs. Plus grande et plus lourde que toutes les autres massues polynésiennes, elle était fabriquée sur mesure. Son décor complexe entrelace des figures de tiki et de divinités, renforçant son mana (force spirituelle). Comme Janus, ses faces évoquent un visage humain qui semble toujours fixer l’adversaire, avec des yeux et nez formés de petits tiki. Certains motifs rappellent le tatouage « yeux brillants », lié aux prêtres et aux rites funéraires. Sa teinte sombre résultait d’une immersion dans des champs de taro, suivie d’un polissage à l’huile de coco.

Éventail tahi’i, îles Marquises

Aux Marquises, « porter l’éventail » symbolisait le pouvoir, réservé aux ariki (chefs), à leurs épouses et à quelques dignitaires. Les tahi’i servaient aussi d’offrandes entre chefs et pouvaient exprimer un souhait de paix. Leur vannerie sophistiquée, souvent blanchie au kaolin ou au corail pilé, constituait un décor à part entière. Les manches, en bois, en ivoire ou combinant les deux, étaient richement sculptés, intégrant des figures de tiki (ancêtres), emblématiques de l’art marquisien.

Récipient umete, îles Marquises

En Polynésie, la préparation des repas obéit à des règles strictes (tapu), séparant les aliments des hommes et des femmes. Les umete (récipients) jouent un rôle symbolique dans ce rituel, ornés de motifs inspirés des tapa (textiles en écorce battue) et de figures de tiki (ancêtres). La fabrication artisanale, considérée comme une création sacrée, nécessitait l’isolement des artisans pour éviter toute contamination spirituelle.

Conscients de l’intérêt des étrangers, les Marquisiens produisirent aussi ces objets pour le commerce, notamment au XIXe siècle, échangeant certains contre des armes dans une tentative de résistance face à la colonisation européenne.

Ornement d’oreille pour homme ha’akai, îles Marquises

Ornements d’oreille pour femme taiana, îles Marquises

Aux îles Marquises, tatouages et parures occupent une place essentielle. Les parures éphémères (fleurs, feuilles, plumes) étaient les plus courantes, mais on trouvait aussi des colliers, diadèmes en nacre ou écaille de tortue, et divers ornements d’oreille. Les taiana, fixés par un ergot, étaient destinés aux femmes, tandis que les ha’akai, attachés par une cordelette, étaient réservés aux hommes.

Tous ces bijoux étaient ornés de tiki (ancêtres). En 1843, l’explorateur Edmond Ginoux de la Coche remarqua que chaque Marquisien portait quotidiennement ces ornements, personne n’osant se montrer sans les oreilles « garnies ».

Bandeau frontal peue ei, îles Marquises

Au XIXe siècle, un peue ei était estimé à la valeur de quatre cochons, soulignant son importance. Ces colliers, apparus après les premiers contacts avec les Européens, étaient souvent échangés avec les marins de passage. Composés de petites dents de dauphin regroupées en bouquets, ils étaient fixés sur des boucles en fibre de coco rigidifiées par des perles de verre. L’ensemble était monté sur un bandeau tressé, ajoutant à leur raffinement.

Récipient umete, îles Marquises

Prestige et autorité au cœur des arts du Pacifique

Repose-pieds d’échasse tapuvae, îles Marquises

Lors de certaines cérémonies, notamment funéraires, les jeunes Marquisiens s'affrontaient dans des combats d'échasses, représentant leur clan, village ou vallée. Les chutes étaient moquées avec bienveillance par le public. Le sens précis de ces joutes reste inconnu, mais elles pourraient symboliser des affrontements guerriers.

Les étriers des échasses, sculptés en forme de tiki (ancêtre), avaient leur chignon comme repose-pied. Les deux pièces présentées ici proviennent de paires d'échasses distinctes.

Anneau en forme de figurine anthropomorphe tiki ivi p'o’o, îles Marquises

Le tiki (ancêtre) marquisien domine l’ornementation, non comme une simple représentation, mais pour renforcer le mana (force intrinsèque) des objets.

Les tiki ivi po'o, sculptés dans de l'os humain (fémur ou humérus d’un proche défunt), possèdent une puissance particulière et ornaient des objets sacrés comme des trompes, tambours ou plats.

L’exemplaire présenté ici se distingue par l’ajout de cheveux humains en petites boucles, un élément hautement symbolique en Polynésie, renforçant encore son mana. Des pratiques similaires existaient à Rapa Nui et Hawaii, où les cheveux servaient à orner des offrandes ou des insignes de pouvoir.

Statuette tiki, îles Marquises

Pipe, Nouvelle-Zélande

Dès les premiers contacts avec le monde extérieur, les Maoris adoptèrent le tabac comme un bien de prestige réservé à leurs hauts dignitaires, hommes et femmes. Ils commencèrent rapidement à fabriquer leurs propres pipes, s’inspirant des modèles anglais tout en y intégrant des motifs traditionnels.

Ces ornements leur conféraient non seulement du mana (force spirituelle) mais aussi un statut symbolique et prestigieux.

Lance taiaha, Nouvelle-Zélande

Les sociétés maories étaient marquées par des conflits fréquents, ce qui explique la présence de fortifications (pa), rares en Polynésie. Le taiaha est une arme emblématique, souvent appelée lance bien qu’elle ne soit ni projetée ni utilisée d’estoc. Elle possède deux extrémités actives : l'une, en forme de langue sortant d’un double visage de tiki (ancêtre), servait à frapper l’adversaire au ventre, tandis que l’autre, une lame plate, visait le haut du corps en cas d’esquive. Son maniement, basé sur des rotations rapides à deux mains, évoque celui d’une double pagaie.

Aujourd’hui encore, des écoles enseignent l’art du taiaha, désormais utilisé dans des combats symboliques (wero), où le guerrier doit impressionner sans toucher son adversaire.

Collier de noble lei niho palaoa, Hawaii

Le lei désigne le collier, le niho la dent et le pala'o le morse. Ces colliers, ornés d’un grand crochet, étaient réservés aux élites, hommes et femmes. D’abord sculptés en pierre, nacre ou bois, ils ont ensuite intégré des dents de mammifères marins, obtenues auprès des baleiniers du XIXe siècle. Les tresses soutenant le crochet, hautement symboliques, étaient réalisées en cheveux humains soigneusement nattés.

Un seul lei niho pala'o nécessitait environ 300 tresses, soit 400 m de cheveux, un matériau sacré pour les Maoris, qui associaient à la tête et aux cheveux un mana puissant.

Massue kotiate, Nouvelle-Zélande

Semblables aux patu, les kotiate sont des armes de poing utilisées pour frapper l’adversaire au niveau du foie. Fabriqués en bois ou en os, ils arborent des motifs décoratifs typiquement maoris. Cependant, leur fonction était avant tout symbolique : les chefs les brandissaient lors de leurs discours et leur attribuaient souvent un nom propre.

Ainsi, en 1883, lors d’un accord de paix, le chef Tawhiao, roi d’Aotearoa (Nouvelle-Zélande), offrit aux Anglais son kotiate, nommé Apanui.

Hameçons en pierre mangai maea, Rapa Nui

Divinités et arts dans les Mers du Sud

Pochoir et outils pour la décoration de textiles en écorce battue tapa, Hawaii et Wallis-et-Futuna

La fabrication du tapa, également appelé kapa à Hawaï, est une pratique ancestrale en Polynésie. Ce tissu est confectionné à partir de l'écorce interne de certains arbres, principalement le mûrier à papier (Broussonetia papyrifera).

Après avoir récolté et trempé l'écorce, celle-ci est battue avec des maillets en bois pour obtenir une étoffe fine et souple. Les motifs décoratifs sont ensuite appliqués à l'aide de colorants végétaux, utilisant diverses techniques telles que le tamponnage, le pochoir ou le dessin à main levée.

À Wallis-et-Futuna, le tapa, connu sous le nom de gatu ou siapo, revêt une importance culturelle particulière. Sa confection mobilise souvent les femmes de la communauté, notamment lors de la réalisation de grandes pièces destinées aux cérémonies traditionnelles. Les motifs et les techniques varient selon les îles, reflétant la richesse et la diversité des traditions polynésiennes.

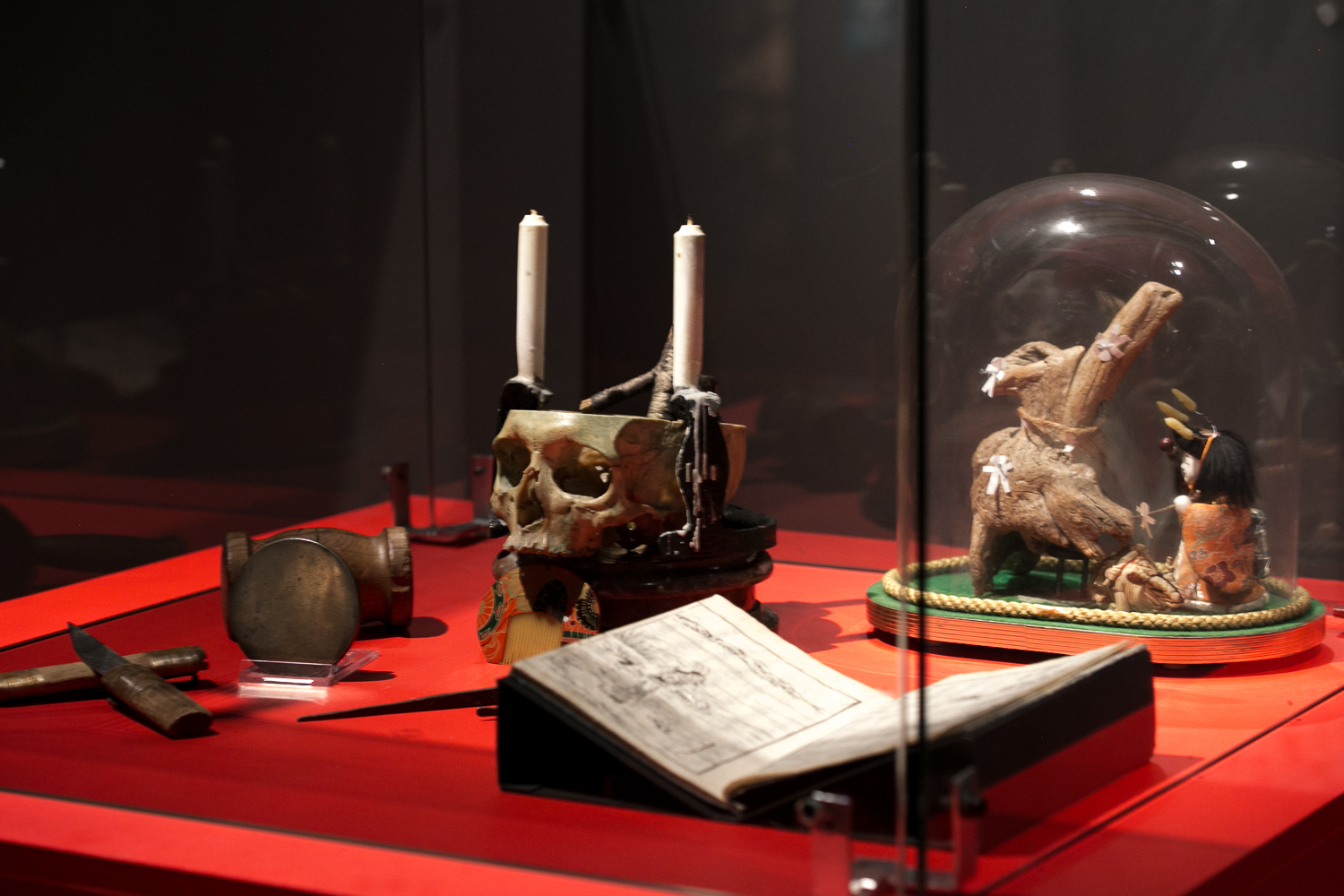

De gauche à droite objets de l’île de Pâques :

- Tête de dieu Makemake

- Massue ua

- Chapeau hau maroki

- Crâne d’ancêtre

- Niuhi (esprit)

Figurine d’homme aux côtes moai kavakava, Rapa Nui

Les moai kavakava sont les statuettes en bois les plus emblématiques de Rapa Nui. Représentant des figures mi-chair, mi-squelette (kavakava signifie « côte »), leur fonction exacte reste inconnue.

Selon des témoignages du XIXe siècle, elles étaient exhibées lors de fêtes, portées à la main ou suspendues au cou. En Polynésie, les figures squelettiques sont associées aux esprits de l’au-delà (varua ou akuaku), redoutés pour leur influence bénéfique ou maléfique.

Ces statues rappellent les hey tiki d’Aotearoa, dont les côtes sont aussi sculptées. Fabriqués en toromiro, un bois sacré soumis à des tapu, certains moai kavakava sont datés du XVe siècle, dont cet exemplaire, l’un des plus remarquables connus.

Figurine d’homme-lézard moai tangata moko, Rapa Nui

Les moai tangata moko sont des figures hybrides associant la silhouette d’un lézard (moko) à des traits humains (tangata), comme le sexe, les membres et une partie du squelette. Leur apparence mi-chair, mi-squelette les classe parmi les esprits. Jusqu’au début du XXe siècle, ils étaient agités devant les nouvelles maisons pour éloigner les mauvais esprits et exhibés lors de cérémonies.

L’exemplaire présenté ici est l’un des plus remarquables connus, son corps courbé épousant la forme naturelle de la branche de toromiro (arbre sacré) dans laquelle il a été sculpté.

Figurine tiki, Nouvelle-Zélande

En Aotearoa (Nouvelle-Zélande), comme partout en Polynésie, les figures d’ancêtres (tiki) sont omniprésentes, ornant architectures, armes et objets du quotidien. L’exemplaire présenté ici appartient à un art tardif destiné aux échanges, avec des motifs gravés reprenant les tatouages faciaux traditionnels, appelés moko.

Fondamental dans la culture maorie, le moko était soumis à des tapu (tabous) et portait une signification précise, loin d’un simple choix esthétique. Il était réalisé à l’aide d’outils en os et en bois, avec une encre tirée de baies.

Une visite de l’exposition “Trésors de Polynésie” fêtant le 40ᵉ anniversaire du Musée du Malgré-Tout – Parc de la Préhistoire à Treignes.

Bien que souvent idéalisée comme un paradis tropical, cette région du Pacifique central et oriental demeure méconnue en Europe. Pourtant, elle témoigne de l’extraordinaire maîtrise maritime des Polynésiens, qui, en trois à quatre millénaires, ont peuplé des centaines d’îles dispersées sur plus de 160 millions de km² d’océan.

La Polynésie est aussi un monde où tout est imprégné de mana, une force intrinsèque, conférant aux objets et aux paysages une signification particulière. Ce regard unique sur l’univers se reflète dans des traditions et un artisanat d’une grande richesse.

L’exposition présente 90 artéfacts remarquables issus de Tahiti, des Marquises, de la Nouvelle-Zélande, de Rapa Nui, des îles Cook, des Samoa et de Tonga, offrant ainsi une immersion dans ces cultures fascinantes.